Adressage physique et logique

| Site: | Le labo numérique de M. MIGNOTTE – Cours, projets et ressources pour les élèves de seconde SNT et STI2D |

| Course: | Initiation aux réseaux informatiques (niveau 1) |

| Book: | Adressage physique et logique |

| Printed by: | Guest user |

| Date: | Saturday, 20 December 2025, 1:42 AM |

1. Introduction

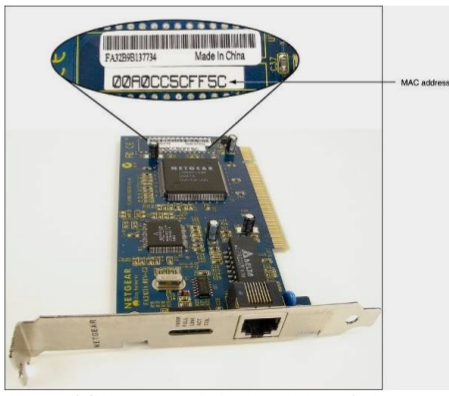

Nous avons vu que deux micro-ordinateurs ont besoin d'une carte réseau chacun pour s'échanger des données. Cette carte réseau, maintenant intégrée aux cartes mères, peut être filaire (câble en cuivre) ou sans fils (WIFI). Lorsque plus de deux hôtes sont reliés via un réseau (majorité des cas aujourd'hui), il est nécessaire de disposer d'un système d'adressage pour différencier les hôtes. Chaque carte réseau dispose donc d'un numéro unique au monde appelé adresse matérielle (hardware address) ou adresse MAC (Media Access Control - Control d'Accès au Media). Cette adresse est affectée à la carte au moment de sa fabrication (on parle d'inscription en dur), elle se présente sous la forme d'un code hexadécimal à 12 caractères (elle ressemble beaucoup aux mots de passe de vos box en plus court).

Exemple d'adresse MAC :

Remarque : suivant les systèmes d'exploitation, la présentation des adresses varie. Les deux affichages les plus courants sont (en reprenant l'exemple de la photo ci-dessus) : 00:A0:CC:5C:FF:5C et 00-A0-CC-5C-FF-5C

Question 1 : Quelle est la longueur en bits d'une adresse MAC ?

Remarque : cette adresse est similaire au numéro IMEI de vos téléphones mobiles, la forme est différente car le numéro IMEI est composé de 15 chiffres mais l'objectif est le même. : identifier de façon unique un appareil connecté au réseau. (*#06# pour afficher ce numéro sur votre téléphone mobile).

Lorsque deux hôtes communiquent, ils construisent donc des messages contenant dans leurs entêtes les adresses MAC du destinataire et de l'expéditeur (un peu comme pour un colis postal). Ces adresses MAC sont indispensables à tout échange, mais les utilisateurs que nous sommes n'utilisons pas ces adresses physiques ; nous utilisons des adresses logiques appelées adresses IP (Internet Protocol). Ces adresses fonctionnent comme les numéros de téléphone mais ont aussi un format différent.

Format d'une adresse IPv4 : A.B.C.D avec A,B,C,D des entiers compris entre 0 et 255.

Liste des adresses théoriques possibles : 0.0.0.0 à 255.255.255.255

Remarque : les numéros de téléphone ont une longueur fixe de 10 chiffres, les adresses IP ont une longueur variable de 4 à 12 chiffres séparés par quatre points mais en interne ces adresses sont converties en un nombre binaire d'une longueur fixe de 32 bits.

Question n°2 : combien existe-t-il de numéros de téléphones distincts ? même question pour les adresses IP ?

Toutes les adresses IP ne sont pas affectées à des hôtes. Certaines sont réservées à des usages spécifiques. Il existe aussi des adresses réservées aux réseaux privés (c'est à dire non connectés directement à Internet). Ces adresses sont répertoriées dans un document officiel produit par l'IETF (l'organisme qui gère Internet au niveau mondial) à appelé RFC 1918.

Liste des adresses privées :

- 10.0.0.0 à 10.255.255.255

- 172.16.0.0 à 172.31.255.255

- 192.168.0.0 à 192.168.255.255

Ces adresses logiques sont en général affectées automatiquement aux hôtes via un serveur DHCP. Ce serveur est intégré dans nos box pour les réseaux domestiques et font parties des services proposés par les serveurs d'entreprises (comme à l'IUT).

2. Exercice n°1

L'objectif de l'exercice est de comprendre comment à partir de la connaissance des adresses logiques (l'adresse IP) les hôtes communiquent avec leur adresses physiques (adresses MAC).

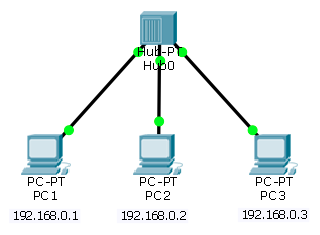

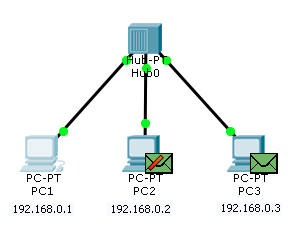

Réseau d'étude

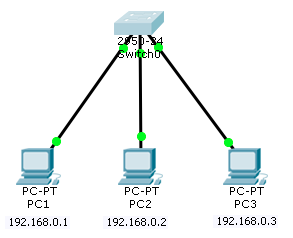

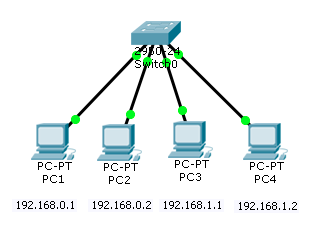

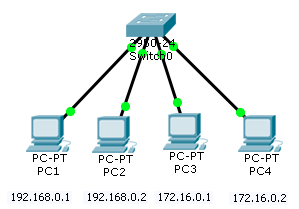

Dans Packet Tracer, reproduire le réseau suivant :

Les adresses MAC sont attribuées automatiquement par Packet Tracer. Pour les voir, il faut utiliser l'outil loupe dans la barre d'outils latérale de droite puis cliquer sur un des hôtes.

Remarque : votre adresse MAC sera différentes de celle capturée ici.

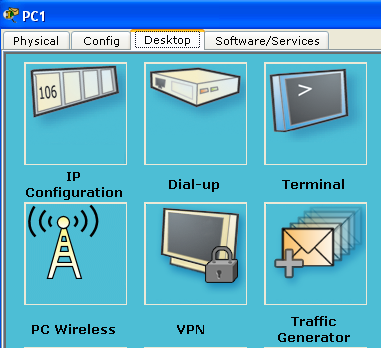

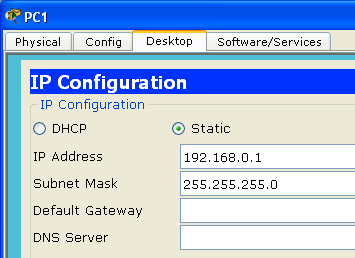

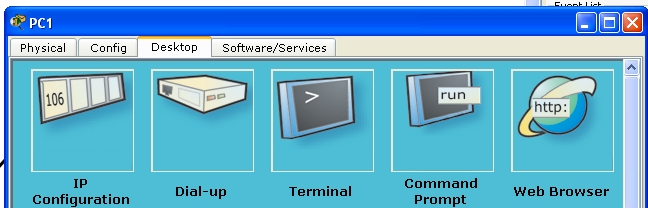

La configuration des adresses IP se fait à partir de l'onglet "Desktop" des hôtes

Puis "IP Configuration"

Remarque : le masque de sous-réseau est déduit de l'adresse saisie.

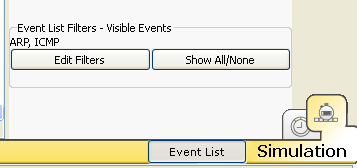

En mode simulation, ne conserver que les protocoles ARP et ICMP

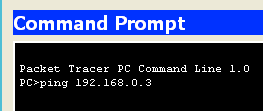

Depuis PC1, dans l'onglet Desktop, sélectionnez "Command Prompt"

Ping est un utilitaire universel (Windows, Linux, macOS) qui permet de tester la connectivité entre deux hôtes (fonctionne également sur Internet). Cet utilitaire utilise le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol). Il suffit de saisir l'adresse IP du destinataire comme unique paramètre. Pour faire simple le protocole ICMP envoie une chaîne de caractères au destinataire qui la renvoie à l'expéditeur.

Après la saisie du ping, utilisez le bouton "Capure/forward" pour observer les différents échanges entre PC1 et PC3.

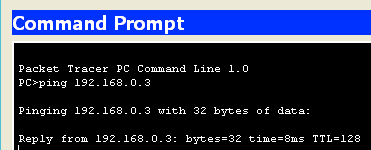

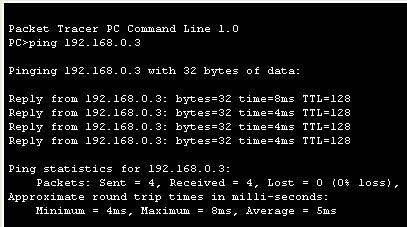

Le résultat doit être positif, c'est à dire que PC3 doit répondre comme le montre la capture suivante

Remarque : la fenêtre "Event List" affiche la liste des événements capturés (appelés ici PDU pour Protocole Data Unit ou Unité de Données de Protocole), il est possible de voir le détail de chaque PDU en cliquant sur le carré de couleur de la colonne Info.

A partir du contenu détaillé des captures ARP et ICMP, répondre aux questions suivantes :

Première capture

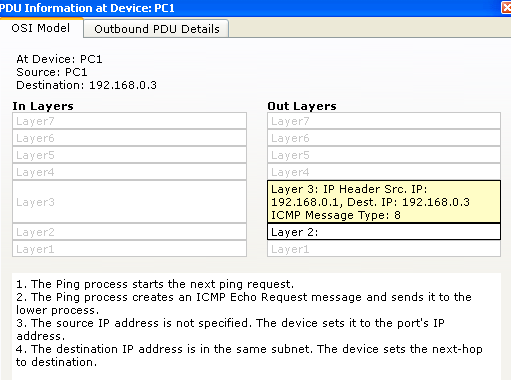

Le premier PDU capturé est un PDU ICMP

La capture suivante détaille les champs de la couche 3 du modèle ISO de l'ISO (ce modèle sera étudié en cours prochainement).

Cette couche concerne l'adressage logique (donc ici les adresses IP). L'adresse IP de destination (Dest. IP) est celle passée en paramètre à la commande ping.

Question n°3 : D'après cette capture, d'où provient l'adresse IP source (Src. IP) ?

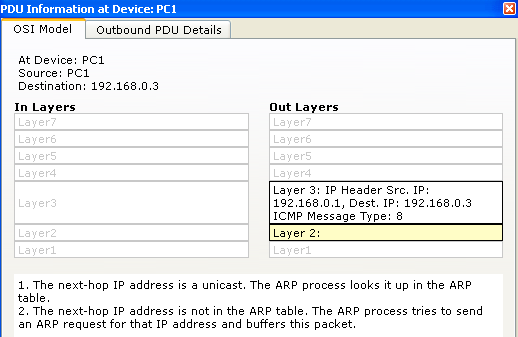

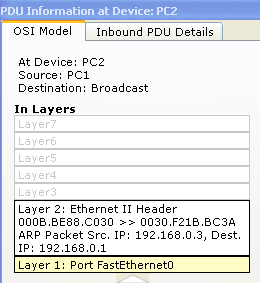

La capture suivante détaille les champs de la couche 2 du modèle OSI de l'ISO.

Cette couche concerne l'adressage physique (donc ici les adresses MAC)

Remarque : Cliquez sur le bouton "Next Layer" pour l'obtenir.

Question n°4 : Que fait l'hôte pour déterminer l'adresse MAC du destinataire ? Trouve-t-il cette adresse ? Que fait-il alors ?

Deuxième capture

Cette PDU concerne le protocole ARP (Address Resolution Protocol ou Protocole de Résolution d'Adresse). Comme son nom l'indique ce protocole sert à résoudre (i.e faire correspondre) les adresses IP en adresse MAC. Le protocole ICMP à besoin de l'adresse MAC du destinataire mais il ne la connait pas (voir question précédente), il doit donc faire appel au protocole ARP qui se chargera de résoudre l'IP 192.168.0.3 en une adresse MAC. C'est pour cette raison que la PDU précédente est mise en attente le temps d'obtenir cette information.

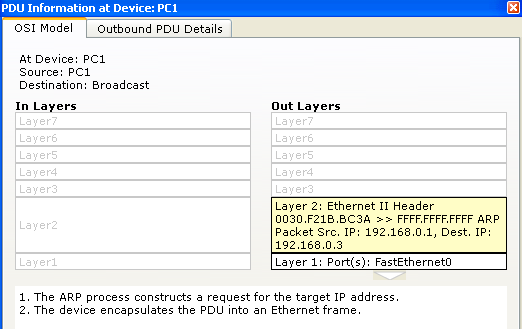

La couche 2 reprend les adresses IP source et destination de la PDU précédente.

Question n°5 : D'où provient la première adresse MAC (avant le >>) ?

La capture montre une seconde adresse MAC particulière FFFF.FFFF.FFFF.. Cette adresse mise à la place de l'adresse MAC du destinataire est une adresse de diffusion (broadcast). Elle signifie que tous les hôtes qui recevront cette PDU doivent l'examiner.

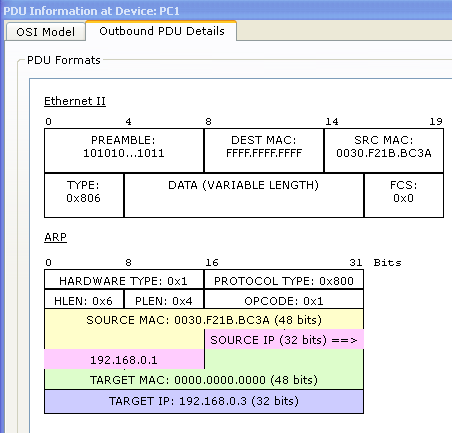

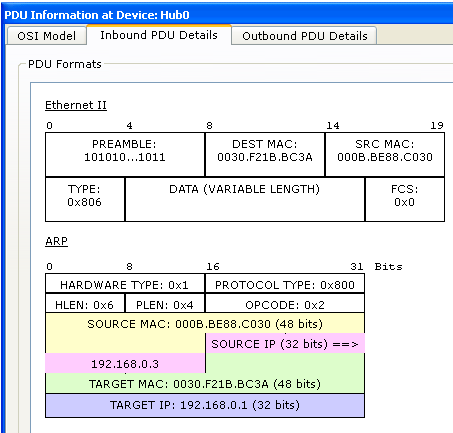

Examinons en détail la PDU (onglet Outbound PDU details)

La partie Ethernet II (norme actuelle) reprend les adresses MAC du modèle OSI. On peut la comparer aux deux faces d'une enveloppe postale avec les adresses destination et source.

La partie ARP en couleur est intéressante. C'est le vrai contenu de la requette ARP (un peu comme le contenu d'une enveloppe papier).

C'est une sorte de fiche contenant les informations de l'expéditeur (@ MAC et @ IP) et celles du destinataire.

Question n°6 : Comment est-il précisé que l'adresse MAC est inconnue ? Qui devra remplacer cette information par la bonne ?

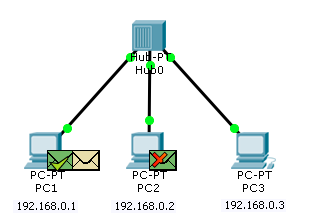

Les trois PDU suivantes sont identiques à cette première PDU ARP, elle se propage à travers le HUB jusqu'aux deux hôtes.

Question n°7 : Qu'indique la croix rouge clignotante sur l'enveloppe de PC2 ? Quelle est la cause de sa présence ?

Capture ARP de PC3 à Hub0

PC3 répond à PC1 par une PDU ARP. La partie intéressante est contenue dans l'onglet Inbound PDU Detail.

Question n°8 : Au niveau Ethernet d'où proviennent les deux adresses MAC ?

Au niveau ARP, on retrouve la fiche d'identité de la PDU précédente qui a été complétée.

Question n°9 : Elle est complète mais est différente de la précédente. En quoi est-elle différente ?

Capture ARP de Hub0 à PC2

Tout comme à l'aller, PC2 reçoit la PDU et la même croix rouge est présente.

Question n°10 : Pour quelle raison différente de celle de la question n°7 PC2 fait-il cela

Remarque : pour répondre à cette question il faut examiner l'onglet OSI Model de cette PDU

Capture ICMP

Après réception de la réponse à sa demande, PC1 reprend la construction de sa PDU ICMP.

Comparez le contenu de l'onglet "Outbound PDU Details" de la première PDU ICMP et de la deuxième.

Cette fois la partie de ping/pong peut réellement commencer. Observez l'aller et le retour (mouvement des enveloppes).

Question n°11 : Que fait PC2 à chaque fois ?

Vous comprenez pourquoi les HUB n'existent plus !

La réponse de PC3 est similaire à la question. Les adresses logiques et physiques sont justes inversées. Pourtant il existe une autre différence. Observez attentivement le détail des PDU ICMP de départ et d'arrivée notamment la partie ICMP,

Question n°12 : Quelle différence existe-t-il ?

Reste des captures ICMP

En poursuivant les captures vous constaterez que la partie de ping/pong se fait en 4 échanges. La couleur des enveloppes change à chaque nouvel échange.

Le résultat du ping dans la fenêtre "Command Prompt" le confirme

Question n°13 : Pourquoi n'y a-t-il plus d'échanges ARP entre chaque échange ICMP ?

L'utilitaire ARP

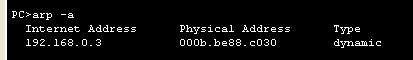

ARP est également le nom d'un utilitaire universel (tout comme ping). Depuis le "Command Prompt" de PC1, saisir arp -a

Cet utilitaire permet de visualiser le contenu du cache arp de l'hôte.

PC1 n'a plus à redemander l'adresse MAC de qui correspond à l'adresse IP de PC3 avant chaque ping.

Question n°14 : Que contient le cache arp de PC3 ? Est-ce normal ? Pourquoi ?

Remarque : Sur de vrais hôtes, le cache à une durée de vie limitée. Les informations disparaissent automatiquement au bout de quelques secondes.

Il est possible de vider manuellement le cache par la commande arp -d

3. Exercice n°2

Les adresses MAC ne servent pas seulement aux hôtes pour communiquer. Elles servent également aux commutateurs (switches) afin d'éviter qu'un hôte non concerné par une communication ne reçoive une copie de ces derniers (cas de l'exercice précédent avec le hub).

Le but de cet exercice est de comprendre le fonctionnement des commutateurs.

Réseau d'étude

Quitter Packet Tracer et relancez le (attention, il ne faut pas faire File/New car cette version de Packet Tracer a un comportement imprévisible dans ce cas)

Refaire le réseau précédent avec un commutateur (Switch) à la place du concentrateur (Hub).

Table ARP du commutateur

L'outil loupe de la barre latérale droite de Packet Tracer permet d'afficher la table arp du switch. Vérifiez que cette table est vide au départ.

Retour au ping

En mode Simulation, reproduire la simulation de l'exercice précédent (avec la capture des protocoles ICMP et ARP).

Attention si vous êtes amenés à recommencer il faut fermer et ouvrir de nouveau Packet Tracer pour remettre à zéro les caches et le contenu des tables du commutateur.

Les PDU capturées sont similaires à celles de l'exercice précédent en ce qui concerne les hôtes PC1 et PC3

Question 1 : Quelles différences au niveau de PC2 ?

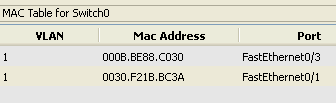

Refaire le ping en mode Realtime et afficher immédiatement après la MAC Table du commutateur

Le commutateur mémorise pour chaque adresse MAC source contenue dans les PDU le port par lequel la PDU est entrée. C'est ce qui lui permet de commuter les PDU vers le bon port et ainsi d'éviter d'envoyer les PDU à tous les hôtes connectés.

Le commutateur fonctionne par auto-apprentissage. Au démarrage, le switch se comporte exactement comme un hub car il ne connait aucune adresse. Au bout de quelques échanges, le switch connaît toutes les adresses MAC et sait où diriger les PDU.

4. Exercice n°3

L'objectif de l'exercice est de comprendre l'utilité du masque de sous-réseau.

Premier réseau d'étude

Reproduire le réseau présenté ci-dessous :

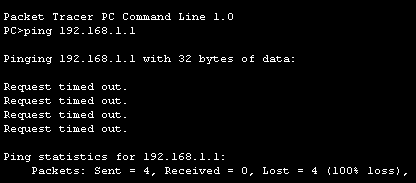

En mode Simulation, ne conserver que ARP et ICMP puis depuis le "Command Prompt" de PC1, saisir : ping 192.168.1.1

Vous devez obtenir :

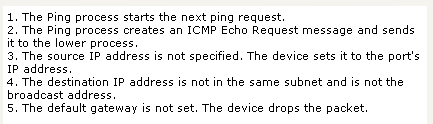

A la fin de la simulation, après 4 PDU ICMP, vous obtenez l'écran suivant :

Question n°1 : Que s'est-il passé ? pourquoi aucun message ICMP n'est parti de PC 1

Pour vous aidez à répondre observez le contenu d'une PDU ICMP :

La ligne 4 indique que l'adresse IP de destination n'est pas sur le même sous-réseau. Comment l'hôte à-t-il fait pour déterminer que les deux postes ne sont pas sur le même sous réseau ?

L'expéditeur (192.168.0.1) commence par découper son IP en deux parties : réseau et poste. Pour cela il utilise le masque de réseau

192.168.0.1 (255.255.255.0) <=> 192.168.0.1/24 donc réseau 192.168.0 et poste 1.

Il fait ensuite de même avec l'adresse du destinataire. Pour cela il a besoin du masque du destinataire qu'il ne connait pas ! Il ne connaît que son IP. Plutôt que de déduire le masque par défaut du destinataire (c'était une possibilité) il utilise son propre masque (étrange non ?).

192.168.1.1 (255.255.255.0) <=> 192.168.1.1/24 donc réseau 192.168.1 et poste 1.

Il compare ensuite les deux réseaux, s'ils sont identiques il continue la création de la PDU (exercice 1) sinon ...

Question n°2 : D'après la capture précédente, déduire ce qu'il fait avant de détruire le paquet (la PDU) ?

Dans cette exemple, les masques des deux postes issus de réseaux différents sont identiques (255.255.255.0) qu'en est-il avec des masques différents.

Deuxième réseau d'étude

Reproduire le réseau présenté ci-dessous :

Cette fois les masques par défaut sont différents /24 pour les deux premiers postes et /16 pour les deux autres.

Question n°3 : En suivant le raisonnement précédent, déduire ce que fera l'hôte et vérifier sur Packet Tracer votre théorie.

Pour que deux postes appartenant à des réseaux différents communiquent, il faut utiliser un autre matériel que nous étudierons plus tard, le routeur.

Communications multiples sur un commutateur

A partir de la simulation précédente, en mode simulation, préparer deux ping en parallèle :

- ping 192.168.0.2 depuis PC1

- ping 172.16.0.2 depuis PC3

Valider les deux ping et lancer la capture en ne conservant que le protocole ICMP.

Question n°4 : Au niveau du commutateur que se passe-t-il ? Quelle différence avec un hub ?

5. Exercice n°4

Serveur DHCP

Introduction

Jusqu'à présent, nous avons renseigné "à la main" les adresses IP sur les différents hôtes. Ce mode d'adressage manuel est dit statique.

Il existe un autre mode d'adressage plus répandu, qui consiste à attribuer des adresses IP automatiquement aux hôtes qui en font la demande. Ce mode d'adressage automatique est dit dynamique.

Nous allons simuler le fonctionnement d'un serveur d'adresse IP. Ce serveur est en fait un service (un logiciel) installé sur un serveur physique. On parle de serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ou Protocole de configuration dynamique des hôtes).

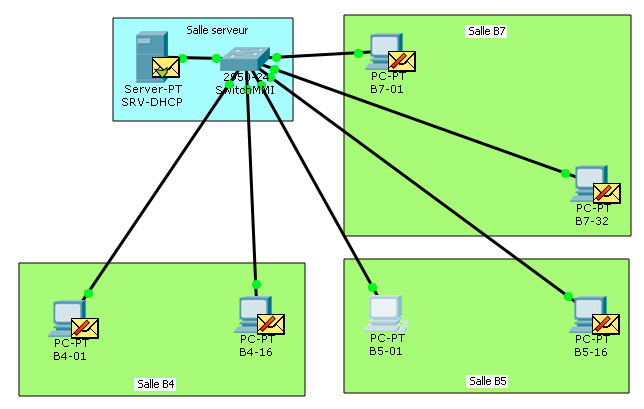

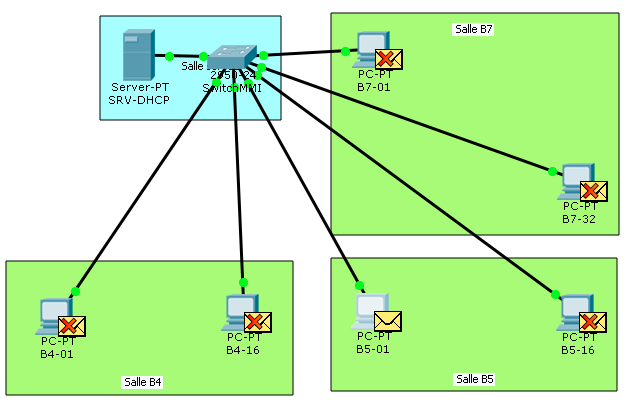

Réseau d'étude

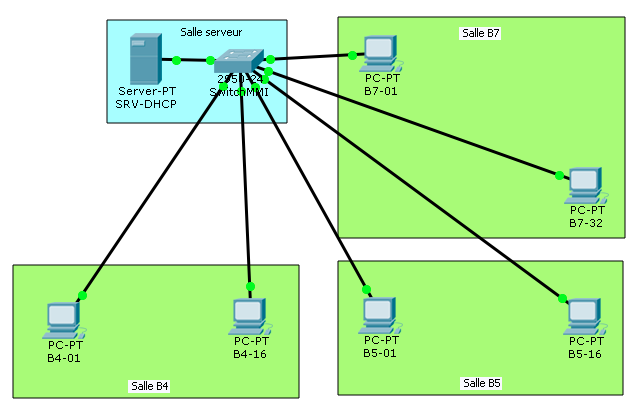

Reproduire le réseau logique simplifié des trois salles de TP MMI du premier étage :

L'objectif est de mettre en place un système automatisé de distribution d'adresse IP. Ce service doit être installé sur le serveur physique du local technique (salle serveur).

Configuration du serveur

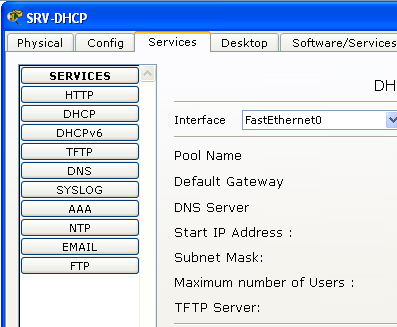

Dans Packet Tracer, ce service est préinstallé sur tous les serveurs (tous les services préinstallés se trouvent dans l'onglet "Services" -onglet absent des PC).

Nous verrons au second semestre l'installation complète d'un tel serveur sur une distribution Ubuntu en mode commande.

Avant de configurer ce service, il faut affecter une adresse IP fixe au serveur. En effet un serveur DHCP ne peut s'auto-attribuer une adresse (nous verrons plus loin pourquoi).

Remarque : l'adresse IP du serveur doit être compatible avec les adresses qu'il proposera (j'entends par compatible, sur le même réseau).

Affecter l'adresse : 172.16.0.1/16 au serveur DHCP.

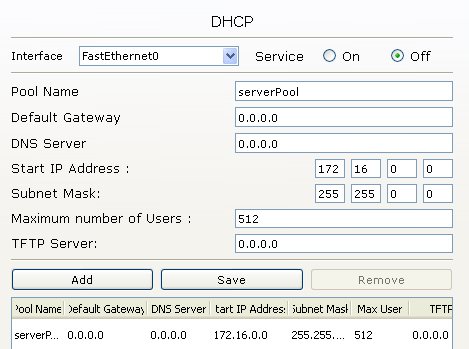

De retour dans l'onglet des services vous remarquerez que certains paramètres ont été renseigné à partir de l'adresse IP du serveur.

Start IP Address : 172.16.0.0 - C'est le numéro de réseau déduit de l'adresse du serveur (en fait 172.16 mais on le complète avec des 0 pour obtenir la forme d'une adresse complète).

Le serveur commencera à donner la première adresse disponible dans ce réseau soit 172.16.0.2 car 172.16.0.0 est une adresse réservée (voir cours) et 172.16.0.1 est l'adresse du serveur.

Subnet Mask : 255.255.0.0 - Masque par défaut correspondant à l'adresse IP du serveur

Maximum number of Users : 512 - Cette valeur par défaut n'a pas de justification pratique, c'est le nombre d'adresse total que nous souhaitons affecter, nous la changerons si besoin.

Question 1 : Il n'y a qu'une action à effectuer pour que le serveur fonctionne, laquelle ?

Configuration des hôtes

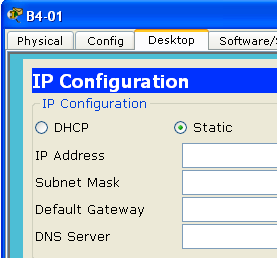

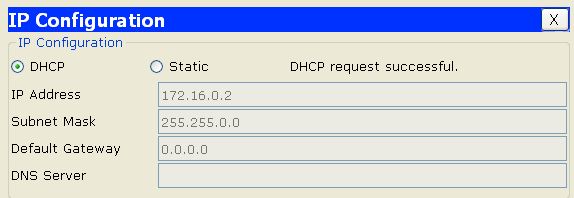

Le passage d'une adresse statique à une adresse dynamique se fait dans l'onglet "Desktop" puis "IP Configuration".

Après une courte phase d'attente, la nouvelle configuration de l'hôte apparait en grisé

Remarques:

- Dans Packet Tracer, les hôtes sont préconfigurés en adressage statique. En réalité les hôtes de type PC (Windows, Linux) ou Mac (MacOS) sont préconfigurés en mode dynamique. C'est ce qui explique pourquoi la phase de récupération d'adresse est transparente pour l'utilisateur. Il suffit de se connecter en filaire ou en WIFI à une box qui contient un serveur DHCP pour recevoir une adresse.

- L'affection des adresses par le serveur se fait dans l'ordre des demandes. Les adresses sont distribuées de la plus petite disponible à la dernière par ordre croissant.

Etude du dialogue entre les hôtes et le serveur DHCP

L'objectif est ici d'observer le fonctionnement en quatre étapes d'attribution d'un adresse par un serveur DHCP à un client DHCP.

En mode simulation, après avoir sélectionné uniquement le protocole DHCP, basculez un poste (ici B5-01) en adressage dynamique et à partir de l'observation des PDU capturées répondre aux questions suivantes :

Attention : il y a beaucoup de PDU, il faut prendre les PDU qui arrivent à destination uniquement pour répondre aux questions pas celles en cours de transfert.

Première PDU capturée

Question 2 : Au niveau de la couche 2, quelle adresse MAC de destination est utilisée par le client pour atteindre le serveur ?

Question 3 : Au niveau de la couche 3, quelle adresse IP de destination est utilisée par le client pour atteindre le serveur ? Quelle adresse IP source est indiquée ?

Question 4 : Au niveau de la couche 4, quel port source et quel port destination sont utilisés par le client ?

Remarque : Cette première étape se nomme DHCP Discover

Diffusion du commutateur

Question 5 : Pourquoi le commutateur diffuse la PDU à tous les hôtes connectés ?

Réponse du serveur diffusée par le commutateur

Question 6 : Au niveau de la couche 2, quelle adresse MAC de destination est utilisée par le serveur pour atteindre le client ?

Question 7 : Pourquoi le commutateur diffuse cette réponse à tous les hôtes connectés ?

Question 8 : Au niveau de la couche 3 quelle adresse IP destination est utilisée par le serveur pour atteindre le client ?

Question 9 : Au niveau de la couche 4, quel port source et quel port destination sont utilisés par le serveur ?

Remarque :

- Le comportement du serveur peut paraitre étrange au premier abord, mais il y a une explication. Imaginez que l'adresse proposée par le serveur au client soit utilisée en tant qu'adresse statique par un autre poste. Ce poste doit être informé d'une tentative d'utilisation de son adresses par un autre poste. Du coup il pourra se défendre et empêcher la "transaction".

- Cette deuxième étape se nomme DHCP Offer

Réponse du client diffusée par le commutateur

Cette réponse est également diffusée à tous les hôte. Elle se nomme DHCP Request

Réponse du serveur à la réponse du client diffusée par le commutateur

Cette réponse toujours diffusée à tous les hôtes se nomme DHCP ACK

L'onglet "OSI Model" ne montre pas tout. Au niveau des couches 2, 3 et 4 nous retrouvons bien les adresses MAC (couche 2), les adresses IP (couche 3) et les ports (couche 4) ; mais le dialogue DHCP se fait au niveau de la couche 7 et il aller dans l'onglet "Inbound PDU Details" pour obtenir le détail de son contenu.

A partir de l'analyse des 4 PDU vues plus haut, répondre à la question suivante :

Question 10: Quel est le nom du champ qui contient l'adresse proposée par le serveur DHCP à son client ?

Fin de la simulation

De retour en mode Realtime, basculez tous les hôtes en client DHCP et vérifier que tous les postes peuvent dialoguer entre eux (avec les enveloppes par exemple).

6. Adresses réservées

Dans chaque réseau, il existe deux adresses réservées.

Ces deux adresses ne peuvent pas être affectées à un hôte.

Elles servent soit à désigner le réseau (adresse de réseau ou this address) soit à adresser une PDU à tous les membres du réseau (adresse de diffusion ou broadcast address).

Définitions

Adresse de réseau : adresse dont tous les bits de la partie poste sont à 0

Exemples :

réseau 192.168.0/24, l'adresse de réseau est 192.168.0.0 car les huit derniers bits sont à 0

réseau 172.16/16, l'adresse de réseau est 172.16.0.0 car les seize derniers bits sont à 0

Adresse de diffusion : adresse dont tous les bits de la partie poste sont à 1

Exemples :

réseau 192.168.0/24, l'adresse de diffusion est 192.168.0.255 car les huit derniers bits sont à 1

réseau 172.16/16, l'adresse de diffusion est 172.16.255.255 car les seize derniers bits sont à 1

Il existe également des adresses réservées parmi les blocs d'adresse :

- 0/8 : Réservé par l'IANA depuis le début de l'adressage IPv4 soit septembre 1981 (C'est comme pour les numéros des téléphone personne n'a de numéro commençant par 00 !).

- 127/8 : Réservé par l'IANA aussi de puis le début. Toutes les adresses qui commencent par 127 sont interdites, pourtant l'adresse 127.0.0.1 est connue de tous les hôtes, c'est l'adresse de boucle locale (loopback address). Elle sert à tester le bon fonctionnement de la pile TCP/IP sur un hôte même s'il n'est pas connecté à au réseau. Un ping 127.0.0.1 doit toujours fonctionner, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il existe un problème interne.

- Tous les blocs de classe D et E. Même si le système de classe n'existe plus pour des raisons de compatibilité avec l'existant ces blocs sont réservés (quel gâchis ! ). Remarque : Certaines adresses de classe D sont utilisées dans le cas de multidiffusions, elles ont été créées pour cela

Lien intéressant : ici

Exercices

Retrouver l'adresse de réseau et l'adresse de diffusion à partir d'une adresse IP de classe A,B ou C est très facile (voir les exemples ci-dessus) par contre l'exercice se complique avec les masques CIDR non multiples de huit. Le passage par le binaire est obligatoire pour s'en sortir.

Exemple :

Voici une adresse valide 121.74.136.13/18. Retrouver l'adresse de réseau et l'adresse de broadcast.

Méthode : 18 = 8 + 8 + 2. Les deux premiers octets font parties de l'adresse réseau ET les deux premiers bits du troisième octet. Il faut écrire le troisième octet en binaire pour le découper.

200d = 1000 1000b pour obtenir l'adresse réseau il faut garder les deux premiers bits tels qu'ils sont et compléter les bits restants par des 0 (soit 32-18=14 bits)

Adresse de réseau : 121.74.1000 0000.0 soit 121.74.128.0

Pour l'adresse de broadcast, il faut remplacer les 0 en gras par des 1

Adresse de broadcast : 121.74.1011 1111.255 soit 121.74.191.255

A vous de faire le test d'entrainement